肩甲骨を動かせば肩が楽になるか

先日、テレビの番組で肩こりの対策として、肩甲骨を動かすセルフケアの方法について紹介されていました。

理由は、肩こりの原因は、肩甲骨の動きが悪くなるため。

図の様に両肩をグルグルと回しながら肩甲骨を動かすことで肩甲骨の動きが良くなる、というセルフケアでした。

では、なぜ肩甲骨の動きが悪くなるのでしょうか。

様々な考え方があることは分かります。

しかし、

肩こりの対策として、肩甲骨の可動性が大事・・・と説明するなら、肩甲骨の動きが悪くなる理由を説明することも必要です。そこでは合理的な説明は省かれていましたが、実施する側も、より要点を深く理解してセルフケアに取り組めるはずです。

肩こりの対策として、肩甲骨の可動性を回復することは重要ですが、肩を回して肩甲骨の可動性を回復できる場合と、回復できない場合があります。

肩こりの程度にも個人差が当然ありますが、

肩こりの程度が強い場合は、肩甲骨の可動性が悪くなります。

肩甲骨を動かそうとしても、肩甲骨の可動性が悪い場合は、肩だけは回せても、肩甲骨が充分に動かないため、肩甲骨の動きをスムーズにするほどの効果が得られない場合もあります。

その理由は、

肩甲骨の可動性を妨げる理由にアプローチしていないからです。

肩こりの改善を目標とするならば、肩甲骨を動かしましょう、と指導する前に、

まず、肩甲骨の動きを妨げている原因にアプローチすることで、効果的にセルフケアを実施できます。

肩甲骨の可動性を妨げる理由は、2つあります。

(※下肢からの影響の場合もありますが、ここでは上半身に限定して解説します)

1つ目は、

背骨として連なる椎骨の可動性を改善させることです。肩こりを引き起こす場合、日常的に猫背の状態が維持された結果として引き起こされているため、従来のストレッチ指導では、「肩甲骨を動かしましょう」「胸を張り正しい姿勢を意識しましょう」といわれても、そもそも椎骨の動きが硬くなっているのですから、それを実施しても良好な状態を維持することができません。

今回のテーマの「肩甲骨を動かしましょう・・・」も、肩甲骨をグルグルと回すセルフケアを実施する前に、背骨の生理的なアーチを形成するために、硬くなった椎骨の動きを良くするための対策が必要となるのです。

特に肩こりでは、胸椎の過後弯の状態で椎骨の可動性が悪く、その対策を行わずに肩甲骨だけを動かそうとしても、胸椎の過後弯と、肩甲帯の屈曲状態により、肩甲骨が充分に動かすことができません。

また、本来の肩甲骨の可動範囲ではない動きを繰り返しても、椎骨の可動性を回復させて胸椎の過後弯から生理的な弯曲に正すことは残念ながら難しいといえます。

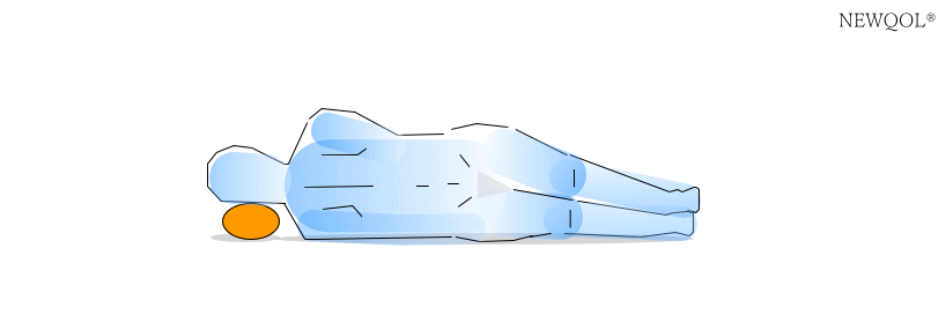

2つ目は、腕の捻じれを調整する必要があります。

腕は何気なく手の甲が上を向く内側に捻られる頻度が高いため、腕全体、特に前腕〜手首、母指に至るまで内側方向に捻られた状態で固まります。

これにより肩関節のうち上腕骨頭部が前方に変位して肩甲骨が外側に引っ張られます。

肩甲骨が外側に引っ張られると肩甲骨が内側に動かしにくくなり、胸椎が過後弯が強まります。

肩甲骨の本来の動きを取り戻すためには、首の筋肉、胸の筋肉、肋骨の筋肉などのケアや、鎖骨、肋骨の変位の調整も必要ですが、最低でもこれら2つのポイントを踏まえ対策する必要があります。これにより、肩甲骨の動かせるスペースが確保でき、肩甲骨は本来の位置に戻ることができるのです。

背骨の椎骨の可動性を保ち、腕の捻じれを本来の状態に働きかけるためになにが必要か?

NEWQOLのセルフケア講座では、それを学び、実践することができます。