椅曲老

不調・老化は座位姿勢から・・・先人からのメッセージ

人に密接に関わる道具として、椅子が挙げられます。

椅子の起源は紀元前四千年のエジプトといわれ、

椅子は古くから人の身体を支えてきた。

また、ものの形や生活の様子を描き表現する象形文字は、紀元前三千年に使われ始めたといわれています。

象形文字に表現される椅子のいは、人が木の幹にもたれかかり座る様子を表します。(引用:OK辞典)

「椅」に含まれる「奇」の語源は、人が身体を曲げる意を含みます。(引用:OK辞典、漢字ペディア)

これは象形文字を生み出した先人からの身体に対するメッセージが含まれていると考えられます。

椅子は用途に応じて様々な種類があります。

例えば、疲れたからだを休めるための椅子や、

より体が楽な状態となるよう、座り心地の優れた椅子が数多くあります。

ソファーで寛いだり、リクライニングチェアーに座り、好みの角度にリクライニングさせて、からだを休める事ができます。

座り心地のよい椅子に座り、身体の負担を和らげたり、椅子に座り寛ぐ時間を過ごす事で、心も癒されます。

また椅子は、デスクワークでも使われます。

肉体的にも精神的にもストレスを受けながら、何時間も同じ姿勢が維持されるデスクワーク。

その過酷な状況に対応する椅子には、ランバーサポート、リクライニングなど様々な機能が考案されており、特に座り心地の良さが注目されています。

特に、椅子では背筋を伸ばすことを目的として、座部に傾斜を設けたり、腰を支持するために多様な形の背もたれが見られます。

また、背もたれのリクライニングさせてデスクワークの合間に寛ぐことができる椅子も多く使われています。

しかしそれらの対策では、長時間の座位姿勢で起こる不調にアプローチすることは容易なことではありません。

座位姿勢で共通していることは、「体が曲がり、その状態が維持される」ことです。

曲がり続けた体は、関節が一方向に曲がり続けることになります。

関節の動きは、筋肉の弛緩と収縮により行われ、

その関節を一方向に曲げ続けると、関節に関わる筋群は収縮し続け、やがて弛緩できなくなります。

その結果,関節は良好な可動性が保てず、疲れやすくなり、痛みなどの不調に至ることもあります。

これが長時間の座位姿勢となるデスクワークでも同じことが起きているのです。

デスクワークでは、パソコンを操作するために、手は前に置かれ両肩は前方で保持されます。

目線を下に向けることで、頭が下がり、背中が丸くなり、体を起こすと、背中の筋肉が硬くなっていることに気付くことがあります。

更には、良い姿勢を取っているつもりでも、鏡をみると猫背の姿勢が映し出されている、ということもあるのではないでしょうか。

このような座位姿勢では、首、肩、腰背部に不調が起こりやすくなります。

その理由として、座位姿勢において、身体の可動性を保持するための椅子が存在しなかった、と考えることができます。

可動性を保持すべき部位は、腰背部や肩甲帯も重要だが、椅子の誕生から構造のレベルで対策されたことがなかったのは股関節。

股関節の屈筋群は座位姿勢により、常に収縮状態となります。

首、肩、背中、腰以上に、可動性を保持できない事実と、その重要性が周知されていませんでした。

これまで、股関節は屈曲して座り続ける事が常識でした。

デスクワークに限らず、年齢を重ねていくことにより、活動量が減り、座位姿勢で過ごす時間が増していくにつれ、従来の椅子による股関節屈曲の影響は増大し続けます。

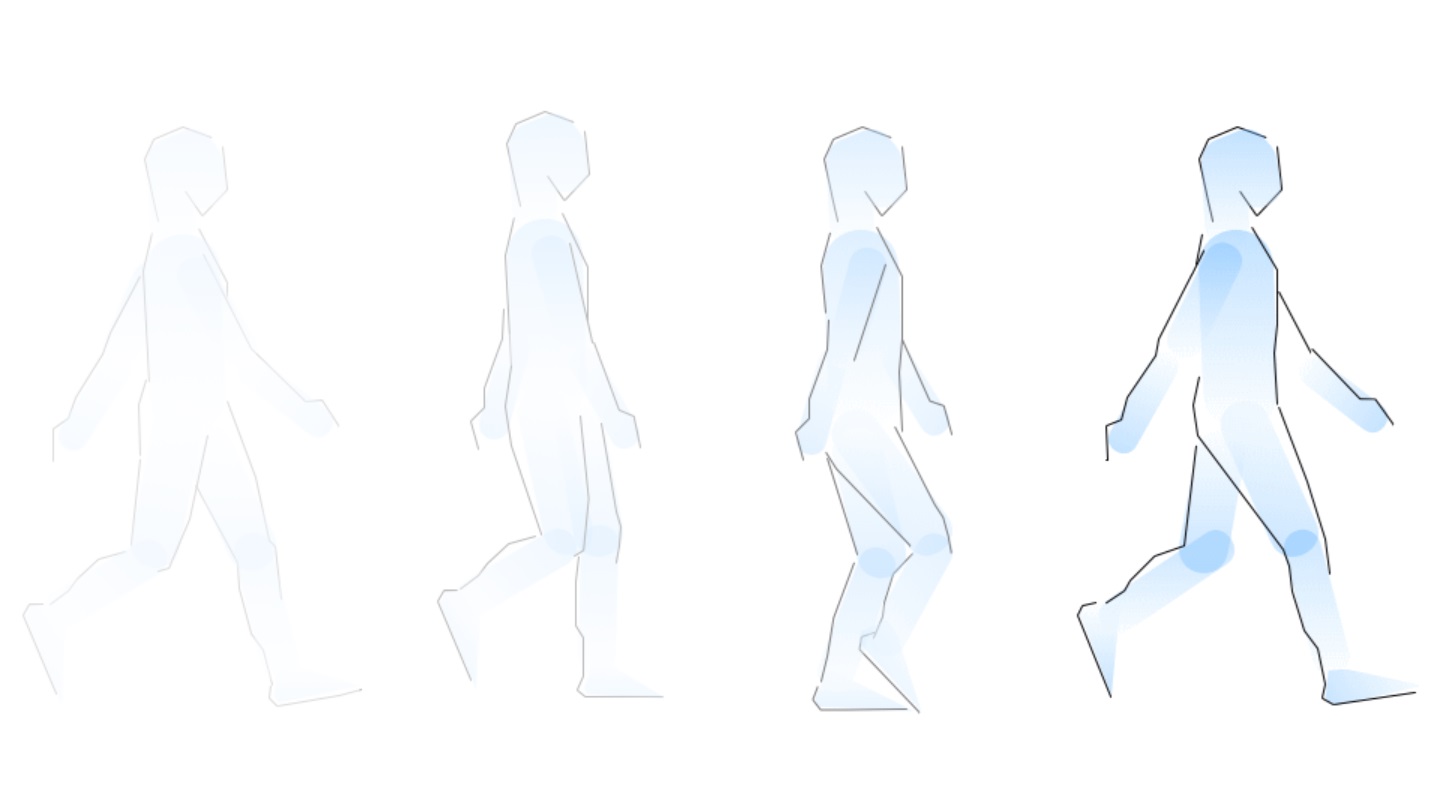

四足歩行ではない人間が、歩行動作に股関節の伸展を行う構造を有する人間が、座るときだけ股関節の屈曲状態を長時間維持し続けることにより、どのようなことが起こるのでしょうか。

座位姿勢の状態で、股関節の屈筋群の収縮が強まると、座位姿勢から立つ際に、股関節の屈筋群が弛緩しきれず、引っ張られた状態となります。

この状態では、立位や歩行の際は、常に腰背部は圧迫を受け、負担が増大します。

歩行時には、股関節は伸展しにくくなり、膝が曲がり、太ももから腰に力が入り、歩幅が、狭くなり、姿勢が、悪くなり、筋肉の力み、硬さは、腰背部へ広がります。

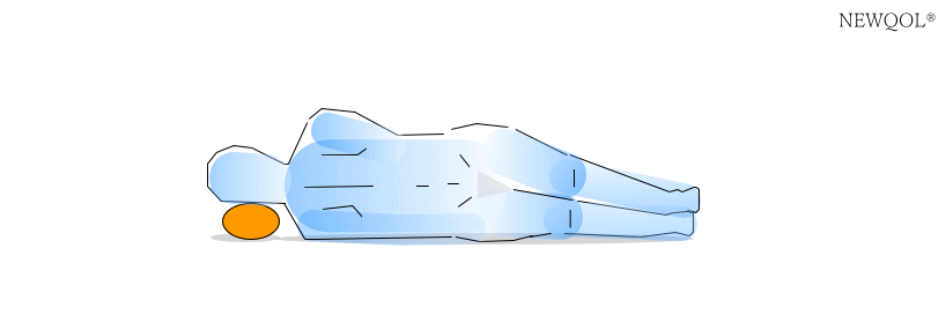

更に、寝るときでさえも、この影響を受けることになります。

仰向けになると、弛緩できなくなった股関節の屈筋群が無理やり引き伸ばされ、腰が辛くなり、横向きでしか寝られない状況となります。

どのような姿勢であれ、本来、人間の体は同じ姿勢を長時間維持する事により、疲労感や痛みなどの不快を感じ、不快を回避するために、無意識に楽な姿勢をとることになります。

歪んだからだは、その歪みに合せて座る姿勢が心地よく感じるため、おのずと心地よい姿勢が維持されることになるのです。

デスクワークに限らず、余暇を過ごす座位姿勢を含め、適切な座位姿勢が維持されなければ、その姿勢を支える関節が変位し、本来あるべき姿勢に戻りにくくなります。

仮に、長時間でも座り続けられる椅子があったとしても、その課題が解決されることはありません。

座り心地のみを求める従来の椅子は、長時間の座位姿勢により、悪い姿勢が習慣となった体に対して、補正に働きかける事はできず、結果として、立つ、歩く、寝るなどの日常の基本的な動作に影響が及ぶためです。

つまり、椅子は、「椅」に含まれる「奇」の語源通り、身体が曲がります。

さらに、象形文字を生み出した先人は、

「老」の文字に腰を曲げて杖をつく老人の様子を表現しました。(引用:OK辞典)

老の文字を生み出した先人自身も、数多くの象形文字を残す際、椅子による長時間の座位姿勢で身体が曲がり、不調を起こし、「老」を早めた。

「椅」は、身体が「曲」がり、「老」をきたす。

先人は、このメッセージを未来に伝えるために、「椅」と「老」の語源に「曲」がる意味を組み入れたのではないでしょうか。

椅子誕生から数千年、ムーブメントチェアはこの仮説から創造した新たな椅子です。