公的データから見える座位習慣と不調の関係

肩こり・腰痛は「国民病」とも呼ばれるほど、日本人に広く見られる症状です。

厚生労働省「国民生活基礎調査」や日本腰痛学会の全国調査では、年齢・性別・職業別にその有病率が詳細に報告されています。

同時に、国民健康・栄養調査やスポーツ庁の資料からは、活動量の低下と座位時間の増加が明確に示されています。

これらの知見を統合すると――「動かない生活」が肩こりや腰痛などの不調を加速させている構造が浮かび上がります。

ここではその現状を、公的データをもとに整理しました。

①現状把握 ― 日本人の主要な自覚症状

私たち日本人が日常的に感じている体の不調の中で、常に上位に挙がるのが 「肩こり」と「腰痛」 です。

厚生労働省が実施した「国民生活基礎調査 2022年」では、男女ともにこの2つが自覚症状ランキングのトップを占めています。

さらに、日本腰痛学会の「腰痛に関する全国調査 2023年」でも、年齢・性別・職業別に腰痛の有病割合が明確に示されており、日常生活や労働に大きな影響を及ぼす症状であることが分かります。

主な根拠データ

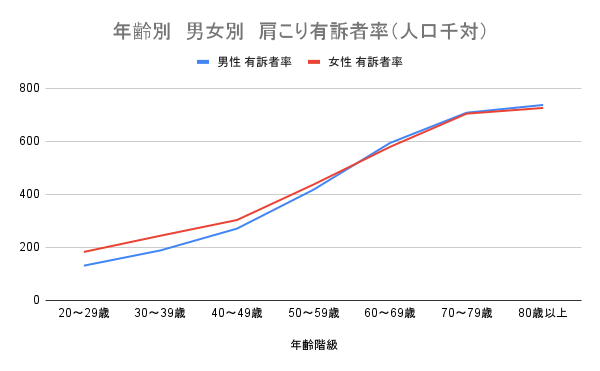

肩こり(厚生労働省「国民生活基礎調査 2022」より)

- 年齢が上がるほど有訴者率が増加

- 男女差も明確(女性の方が高め)

| 年齢層 | 総数(人口千対) | 男性 | 女性 |

|---|---|---|---|

| 20–29歳 | 157.1 | 131.1 | 182.9 |

| 30–39歳 | 216.7 | 188.6 | 244.0 |

| 40–49歳 | 287.2 | 270.8 | 303.2 |

| 50–59歳 | 427.5 | 417.6 | 437.0 |

| 60–69歳 | 586.3 | 593.9 | 579.1 |

| 70–79歳 | 706.0 | 707.9 | 704.3 |

| 80歳以上 | 730.3 | 737.1 | 725.9 |

👉 20代で約15%だった自覚率は、70代で70%を超え、加齢とともに大幅に上昇しています。

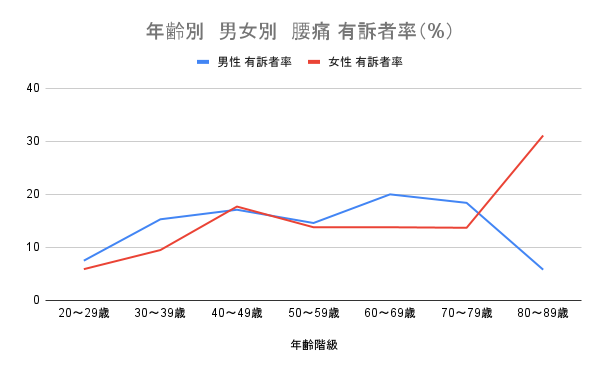

腰痛(日本腰痛学会「全国調査 2023」より)

- 成人全体で 約15% が「過去1か月に腰痛を経験」

- 中高年層・特に女性高齢者で割合が上昇

| 年齢層 | 総数(%) | 男性 | 女性 |

|---|---|---|---|

| 20–29歳 | 6.7 | 7.5 | 5.9 |

| 30–39歳 | 12.4 | 15.3 | 9.5 |

| 40–49歳 | 17.4 | 17.1 | 17.7 |

| 50–59歳 | 14.2 | 14.6 | 13.8 |

| 60–69歳 | 16.8 | 20.0 | 13.8 |

| 70–79歳 | 15.8 | 18.4 | 13.7 |

| 80–89歳 | 19.5 | 5.8 | 31.1 |

👉 特に女性の高齢層(80歳以上)では 3割超 が腰痛を有している点が特徴的です。

職業別の傾向(日本腰痛学会調査より)

- デスクワーカー(長時間座位):肩こり・腰痛の慢性化リスクが高い

- 肉体労働や立ち仕事:急性腰痛や過負荷による症状が多い

- 腰痛は労働生産性に直結する問題として強調されている

👉 特に「座り続ける働き方」が慢性的な肩こり・腰痛のリスク因子とされ、オフィスワーカーにおいて顕著です。

②活動量の低下・座位時間の増加と不調の関連性

私たちの体は「動くこと」を前提に設計されています。

しかし現代のライフスタイルでは、年齢を重ねるごとに活動量(歩数)が減少し、同時に「座っている時間」が長くなる傾向が明確に示されています。

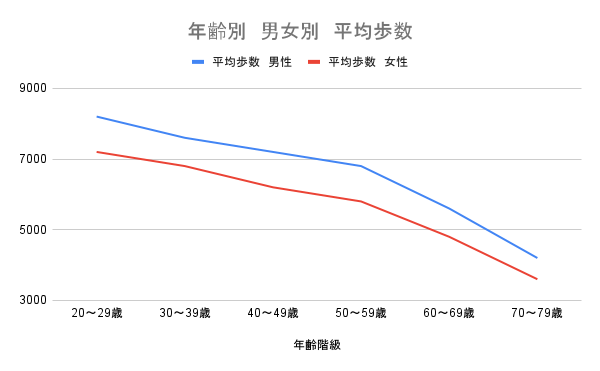

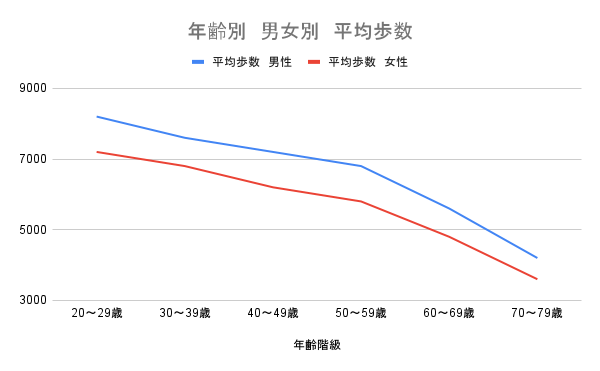

年齢と活動量(歩数)の減少

厚生労働省「国民健康・栄養調査」では、日常の平均歩数が年齢とともに減少することが示されています。

- 20代男性は平均 8,200歩/日、女性は 7,200歩/日

- 40代では男性 7,200歩/日、女性 6,200歩/日

- 70代では男性 4,200歩/日、女性 3,600歩/日

| 年齢階級 | 平均歩数 男性 | 平均歩数 女性 |

| 20〜29歳 | 8200 | 7200 |

| 30〜39歳 | 7600 | 6800 |

| 40〜49歳 | 7200 | 6200 |

| 50〜59歳 | 6800 | 5800 |

| 60〜69歳 | 5600 | 4800 |

| 70〜79歳 | 4200 | 3600 |

👉 若年層から高齢層にかけて、歩数は半分近くまで減少しています。

活動量低下・長時間座位と健康リスク

国内外の疫学研究では、歩数の減少・長時間座位 は以下のような不調・疾患リスクと関連することが報告されています。

活動量低下と不調の関係

活動量が減少すると、必然的に「座って過ごす時間」が増えます。WHO(世界保健機関)は1日8時間以上の長時間座位は死亡リスクを高めると警告しています。また、厚労省の調査でも、長時間のデスクワークを行う人ほど腰痛・肩こり・倦怠感の訴えが高いことが示されています。

- 心血管疾患リスクの上昇(BMJ大規模メタ解析)

- 代謝異常(糖尿病・肥満)

- 筋骨格系の慢性不調(肩こり・腰痛)

- 認知機能の低下、生活機能障害

特に「1日7〜9時間を超える座位時間」は、運動習慣の有無にかかわらず 独立したリスク因子 となることが強調されています。

座位時間の増加

同時に、国内調査(厚生労働科学研究・スポーツ庁まとめ)では、平日の1日の座位時間が 7時間以上 に及ぶ人が多く、特に高齢層ではテレビ視聴などによってさらに長時間化していることが報告されています。

- 男性の約 38%、女性の約 33% が「1日8時間以上座っている」と回答

- 高齢者では休息・テレビ時間が加わり、座位時間がさらに延びる傾向

👉 「動かない時間」が生活の大半を占めることが明らかになっています。

不調へのつながり ― 「肩こり」「腰痛」との関連

厚労省や日本腰痛学会の調査が示すように、肩こり・腰痛の有訴率は年齢とともに上昇します。

その背景には「活動量の低下」と「座りすぎによる体の歪み」が大きく関与していると考えられます。

- 歩数が減る → 筋肉・関節の働きが弱まる

- 座位が長い → 姿勢が崩れ、骨格に偏った負荷

- 結果 → 肩こりや腰痛などの慢性不調が発生

👉 つまり、不調は単なる「加齢のせい」ではなく、生活習慣(座り続けること)によって加速するリスク と言えます。

ポイントまとめ

- 日本人の 主要な体の不調は肩こりと腰痛

- 年齢が上がるほど発症率・有訴率は高まり、特に高齢女性に顕著

- 職業(とくにデスクワーク)もリスクに直結

- 公的機関・学会のデータに基づくため、安心して引用可能

- 年齢が上がるにつれて歩数が大きく減少(70代は20代の約半分)

- 座位時間は1日7時間以上が平均、特に高齢者で長時間化

- 長時間座位は心血管・代謝・筋骨格のリスクを上昇させる

- 肩こり・腰痛は「加齢」ではなく「座り続ける生活習慣」と強く結びついている

課題に向き合うムーブメントチェア

私たちが日常で感じる肩こりや腰痛は、単なる「年齢のせい」ではなく、

長時間の座位と活動量の低下が積み重なった結果であることが、公的データからも示されています。

もし「座りすぎ」が不調の一因なら、座り方や座位姿勢そのものを見直すことが改善の第一歩になるはずです。

ムーブメントチェアは、その課題に正面から向き合う新しい選択肢。

「座り続けること」を前提とする現代生活だからこそ、座り方を変えることが健康を守る大きなヒントになります。