座位歪みについて

sanpu

【PR】てんしん堂整体院(伊勢原市 肩こり・腰痛・手足の不調)/NEWQOL- ニュークオル -整体チェア(姿勢ケア)

長く座ることで起きる「見えにくい」身体の歪み

現代の暮らしでは、「座る時間」が増えています。しかし長時間の座位は単なる「猫背」や「肩こり」ではなく、股関節が曲がったまま維持されることで骨盤・胸郭・頸部へと連動する構造的な歪みを生み出します。私たちはこの現象を 「座位歪み」 と名付け、生活習慣としての座り方そのものに着目しています。

Contents

1. 座位歪み:定義と本質

座位歪み(ざいゆがみ):長時間の座位により、股関節・骨盤・脊柱の位置関係と筋膜のテンションが持続的に偏り、全身の姿勢バランスが連動的に崩れていく現象。結果として、各種不調(腰痛・背部痛・肩こり・首の痛み、呼吸のしにくさ、歩行時の違和感など)を生みやすくなります。

2. なぜ起きるのか — 原因の構造的理解

- 股関節屈曲の持続:座ることで股関節が曲がり続けると、大腿部や腸腰筋などが短縮し、骨盤が前後に傾く(または固定される)。

- 連鎖的なゆがみ:骨盤の位置が変わると胸郭の位置が変わり、さらに頸椎・肩周りへと影響が波及。

- 固定化の蓄積:短時間なら回復するものが、1日中・日々の蓄積で戻りにくい「固定性の歪み」へと変化する。

3. 従来の椅子・対策が効きにくい理由

- 静的設計:多くの椅子は「座り心地」「背もたれ」「クッション性」を重視し、座る間に身体が「可動」することを前提にしていない。

- 部分的補正の限界:背もたれや骨盤サポーターは瞬間的な姿勢修正には役立つが、股関節の屈曲維持という根本原因には届かない。

- セルフケアの実行困難:運動やストレッチは効果的だが、痛みや不安、続けられないことが理由で習慣化しづらく、逆に悪化することもある。

4. 解決の視点:動的座位(どうてきざい)という発想

動的座位とは、座っている時間にも関節や筋肉が心地よく可動できるようにする座り方/そのための設計思想です。

従来の「静的に支持する」アプローチを転換し、座ることをそのまま“日常のセルフケア”に変えることを目指します。

5. ムーブメントチェアが目指すこと(構造と仕組みの要点)

- 可動を前提にした支点配置:座面や支持点の配置で、股関節・骨盤の前後傾や微調整を誘導。

- 広範囲の安全な可動域の確保:関節を「微細に揺らす」だけでなく、座位で失われがちな幅のある可動を心地よく促す。

- 固定ではなく誘導:不安定化して揺らすのではなく、筋肉や関節に負担をかけずに“動ける余白”をつくる。

(この設計思想は特許としても認められています。)

6. 日常でできるセルフチェック(簡易テスト)

以下は専門的評価でありませんが、自分の座位歪みの有無を把握するための簡易チェックです。該当項目が多いほど「座位歪み」の影響を受けている可能性があります。

- 椅子から立ち上がったときに腰が重く感じる

- 長時間座ると肩・首がこわばる/痛くなる

- 座っていると呼吸が浅く感じることが多い

- 座ったまま前屈や体をひねると左右差がある

- 長時間座った後、歩き始めにぎこちなさを感じる

7. すぐにできる安全な対処法

※既往症や急性の痛みがある場合は医師に相談してください。

- 30分おきに立つ/軽い歩行(1〜2分)を取り入れる

- 深呼吸を意識して胸郭を動かす(座ったまま)

- 足裏の位置を時々変える(座面の前後や足台の使用)

- 短時間で良いので、座り直して骨盤の前後傾を感じる練習をする

8. 動的座位を評価する「ものさし」 — 判断基準

体験後に「導入するかどうか」を判断するための指標(ものさし)です。価格だけで判断しないための基準として提示します。

- 体感変化:その場で首の可動、呼吸、腰の軽さなど変化を感じたか

- 持続可能性:日常に落とし込めるか(続けやすいか)

- 再現性:教わった動きやチェックを自分で再現できるか

- 将来価値:今の投資が将来の「動ける時間」に寄与しそうか

- 主体性:自分で出来るようになる、という手応えがあるか

9. ムーブメントチェアの利用で期待できること

- 日常のこわばり感や疲労感の軽減を実感しやすくなることが多い

- 座る動作の中で関節の可動性を保ちやすくなる

- 継続することで「座る習慣そのもの」を健康に寄与する行為に変える一助になる

※効果には個人差があり、治療や医療行為を置き換えるものではありません。

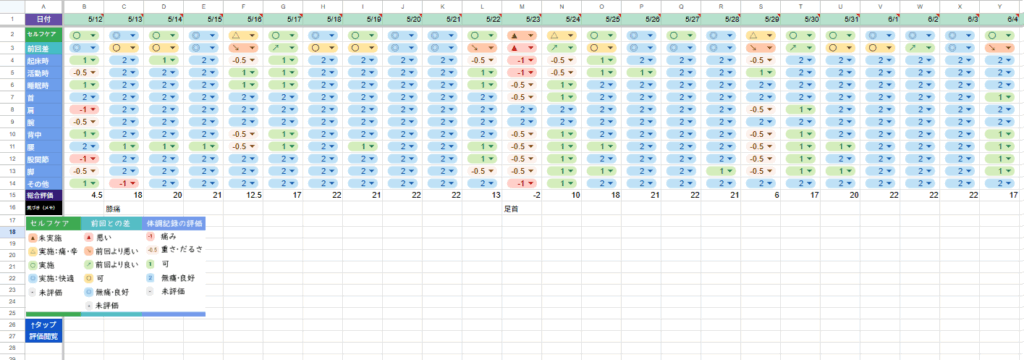

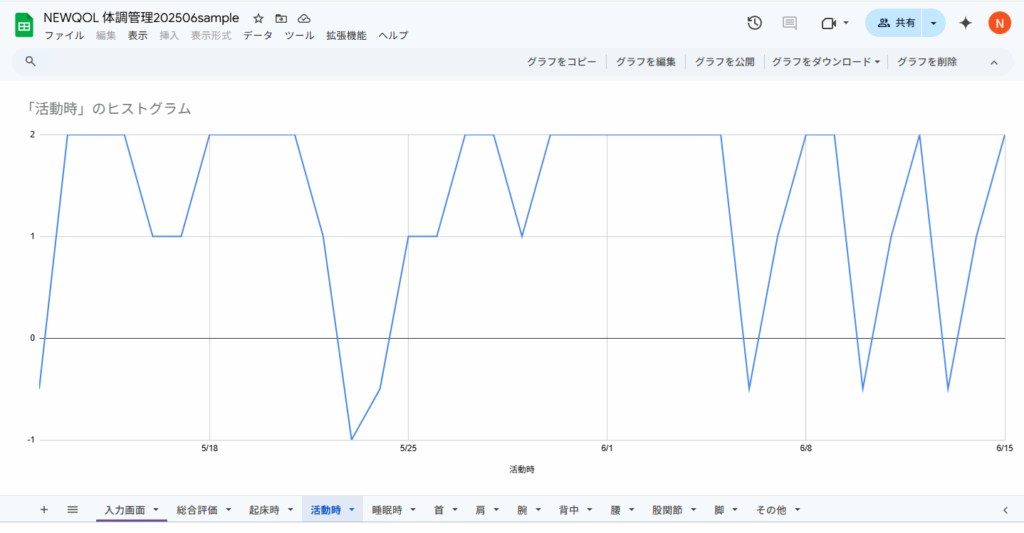

10. 測定方法(改善を記録する簡易指標)

- セルフケア実施:◎、〇、△、▲で記録

- 前回差:悪い~良好で記録

- 体調、可動域:(-1〜+2)を記録

- 各部位可動域:(-1~+2)を記録

- 姿勢写真:座位の側面写真(1ヶ月ごと)で比較

11. 次の一歩(当サイトでできること)

- 無料体験のお申し込み

- 動的座位セミナーのお申込み

- よくある質問・お問い合わせ

12. 開発背景

整体臨床と介護予防教室での経験を重ねる中で、「座位そのものが不調を生む」という確信に至りました。これを受け、座位を“可動”前提で再設計する発想からムーブメントチェアは生まれ、特許として構造の独自性が認められています。現在はプロトタイプをレンタルで提供し、利用者の声をもとに改良を続けています。